兜兜转转,终于上市了。

投资界-天天IPO获悉,今天(4月2日),深圳市首航新能源股份有限公司(简称“首航新能”)正式登陆创业板,此次IPO发行价11.8元/股,首日涨超240%,市值超160亿元

身后掌舵者是一位连续创业者——许韬,早年毕业于湖南大学,后来南下深圳创业,首航新能已是他创立的第三家公司,身后则浮现宁德时代的身影——既是投资方,又是供应商。历经12年创业,许韬终在60岁坐拥人生第一家上市公司。

此时此刻,能够站上A股敲钟舞台成为愈发珍贵的一幕。

湖南大学校友

60岁收获一个IPO

这已是许韬的第三次创业。

出生于1965年,许韬早年考入湖南大学工业外贸专业,1987年本科毕业后辗转南下深圳打拼。2003年,他决定创业,设立深圳市天时利通讯有限公司,主营业务为无线通信模块等进口电子元器件商贸业务。

直到2010年,许韬又成立首航通信,主营业务为汽车智能网联终端及系统的研发、制造与销售,这也为他日后进军光伏行业埋下了伏笔。

伴随着国家一系列激励光伏产业发展政策出台,许韬在2013年正式创立首航新能。成立之初,首航新能以小功率并网逆变器为主,主要面向国内市场销售。

随着国内户用光伏逆变器迅速发展,相较于国外品牌成本优势日益凸显,因此首航新能的出口规模也逐步增长。据招股书披露,首航新能最早在2014年,就与波兰的光伏系统设备经销商CORAB开展了合作。

2019年,首航新能迎来业务转折点——欧盟对于国内光伏的“双反”措施到期,因此海外市场采购需求旺盛,撑起了首航新能的营收。同时,首航新能还推出了新一代储能逆变器及储能电池产品。

此后,首航新能开始跻身全球头部企业阵营。根据IHS Markit 的调研数据,2021年度首航新能在全球户用逆变器市场出货量位列第九位;Wood Mackenzie 发布的研究报告则显示,2023年度首航新能在全球光伏逆变器市场出货量位列第十位。

但首航新能的上市之路可谓是一波三折。2022年6月,公司首次递交创业板上市申请,彼时拟募集资金15.11亿元;同年11月招股书将募资额提高至35.12亿元。在2023年3月,首航新能顺利通过上市审核,但后续却因财务资料过期,上市流程被迫中止。直到今年1月重新提交注册申请并获通过,但募资额已较三年前缩水至12.11亿元。

来到花甲之年,许韬终于站上了IPO敲钟舞台。

宁德时代打折入股

给钱给订单

首航新能何以撑起一个IPO?

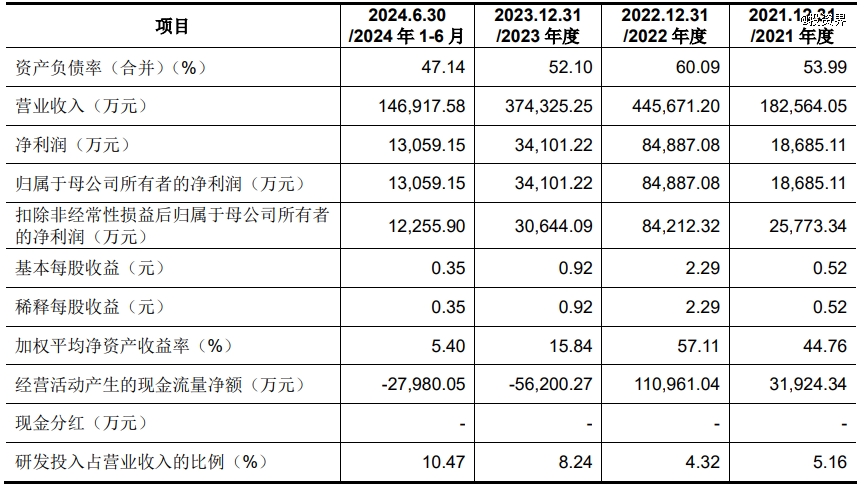

IPO在审期间,首航新能共披露3版招股书,业绩数据最早可追溯到2019年,称得上是经历了一整轮行业周期。其中在2021年至2023年,营业收入分别为18.26亿元、44.57亿元、37.43亿元,归母净利润分别为1.87亿元,8.49亿元、3.41亿元。

可以发现,首航新能在2022年迎来业绩爆发时刻。彼时由于乌克兰危机给欧洲带来的能源供给冲击叠加全球通货膨胀影响,欧洲主要国家的电力价格上涨较为明显,客户对电力供应的稳定性亦产生了更高的要求,从而拉动了国内光伏、储能等新能源相关产品出口。

但随着2023年下半年以来,欧洲天然气供应量、储存量逐渐回升,居民及工商业储能市场需求放缓,首航新能的业绩明显承压。2024年预计实现营收27.13亿元,同比下降27.58%;归母净利润为2.55亿元,同比下降23.03%。

值得注意的是,首航新能依旧过于依赖大客户及海外市场。招股书显示,2024年上半年,首航新能的境外销售占比仍旧高达83.19%,第一大客户ZCS的营收贡献依然达到31.16%。对此,首航新能在招股书中也坦承,“公司新客户的开拓和新市场的拓展均需要一定的周期。”

梳理下来,首航新能的身后浮现着VC/PE的身影。

招股书披露,2021年7月,首航新能首次引入外部机构股东,包含深创投、同创伟业等,投后估值为70亿元;同年11月,深创投又以相同估值收购了老股。同月,首航新能又引进了基石资本、华金资本、智数资本、加法创投、长久集团等机构股东,估值已上涨至100亿元。

随后,宁德时代也来了。2021年12月,问鼎投资对首航新能完成增资,前者为宁德时代全资子公司,但此轮估值仅为77亿元,相当于是打了“七七折”。在此前的问询函回复中,首航新能解释称,“引入问鼎投资有助于更好整合发行人上下游行业资源,符合公司战略规划。发行人已将其增资价格与同期投资者增资价格差额确认股份支付。问鼎投资入股估值差异较大具有合理性。”

实际上,也正是在这一年,宁德时代成为首航新能第三大供应商,为后者提供了大量电芯。由此,首航新能储能电池业务也迎来爆发,当年该业务营收增长超30倍,由2020年的不到700万元上升到了2021年的2.17亿元。

给钱给订单,这是宁德时代的又一笔精彩投资。

珍惜每个IPO

眼前,A股市场上每一个IPO都来之不易。

正如清科研究中心统计,2025年第一季度中企境内外上市53家,同比上升15.2%、环比下降20.9%;首发融资额约合人民币307.60亿元,同比上升11.9%、环比下降36.6%。其中,A股共有27家企业上市,同比和环比分别下降10.0%和12.9%。

虽然A股市场整体呈现阶段性收紧态势,但变化也在悄然发生。今年2月,证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》,进一步提升对新产业新业态新技术的包容性,加大对新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业支持力度。

当中明确提出:更大力度支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的科技型企业发行上市,持续支持优质未盈利科技型企业发行上市。

同时,沪深北三大交易所年内的发行上市审核全线启动。数据显示,今年已过会的8家企业中,7家在28天内拿到发行批文,较2024年的平均45天提速38%。例如中策橡胶集团,2025年2月13日过会,2月28日即获注册批文,全程仅15天。

在此背后,一级市场苦于退出难久矣,对于IPO望眼欲穿。清科研究中心报告指出,截至2024年底,在基金业协会备案的基金中,包含母基金和直投基金,共计6.46万亿规模的基金进入延长期,9.83万亿规模的基金进入退出期。压力之大,不言而喻。

虽然当前市场正掀起一股并购热潮,但就目前而言,并购交易还无法撑起如此巨量的退出规模,IPO仍是最理想的退出渠道。

那么,IPO何时破冰?

不久前一位本土创投大佬聊起“IPO开闸”迅速引发沸腾,多位投资人也分享最新IPO观察——“我接到交易所通知,让我们有好企业赶紧申报,IPO可能常态化,未盈利企业上市重新开展,预计每年150-200家左右,即一周两三家左右。”

不过投行人士提醒,“现在IPO不管是受理还是发行,已经大面积开通,但‘常态化’不是‘高速化’,常态的意义是指‘可预期’,总体节奏可能还是阶段性收紧。”

这种“常态”并非简单回归以往的高速扩容,而是在市场承受能力范围内的有节奏增发。想起启明创投创始主管合伙人邝子平一番感慨:并不是希望IPO闸口大开,而是希望具备可预见性。

冬去春来,一切值得期待。

【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。违规转载必究责。】

免责声明:本文来自投资界(微信公众号ID:PEdaily2012),客户端,不代表超天才网的观点和立场。文章及图片来源网络,版权归作者所有,如有投诉请联系删除。